Josep Fontana y Jordi Maluquer [1972], «Los orígenes del movimiento obrero en España».

Movimientos sociales / Movimiento obrero / Movimiento obrero en España

Josep Fontana y Jordi Maluquer [1972], «Los orígenes del movimiento obrero español».

Publicado en: Historia del Movimiento Obrero, CEAL, Buenos Aires, 1972, tomo I, pp. 449-480.

El 19 de mayo de 1841 el sindicato de los tejedores de Barcelona, en ocasión del primer aniversario de su fundación, declaraba: «En aquel día memorable humillamos el orgullo de esos hombres que antes se consideraban de una esfera superior a la nuestra por poseer los capitales y nos trataban con la misma indiferencia que a las bestias de trabajo; y ahora les hemos hecho ver que nosotros también poseemos un capital, que es el sudor de nuestros brazos, sin los cuales no produjeran sus riquezas; y este capital queremos que lo reconozcan, y que se nos pague al interés que le compete».

El documento testimonia no solo los primeros pasos del sindicalismo en España sino también la presencia de una nueva clase obrera que viene formándose desde años atrás. La aparición de la moderna industria algodonera, a fines del siglo XVIII, trajo consigo nuevas relaciones de producción y el nacimiento de esta nueva clase que se diferenciaba por sus condiciones de trabajo, formas de vida y costumbres, por sus métodos de lucha, de la masa de los trabajadores de las manufacturas tradicionales. Su número y su concentración en zonas determinadas, como es el caso de Barcelona, harán que esa nueva clase se coloque al frente de las luchas contra la explotación capitalista: son estos obreros los que crean las primeras organizaciones sindicales, las cuales toman de las viejas sociedades de ayuda mutua sólo la fachada, pues sus objetivos son radicalmente nuevos.

Este movimiento nacía en condiciones mucho menos favorables que el francés o el británico. Estos habían heredado una ideología y formas organizativas forjadas por los artesanos y los trabajadores domiciliados de la era pre-industrial, a los cuales se sumaban las influencias del jacobinismo y del inconformismo religioso. En el caso de España, en cambio, la falta de este género de aportes dificultó la maduración y la toma de conciencia del movimiento obrero español y explica, en parte, su prolongada dependencia de otras clases. Marchó durante una larga etapa bajo la hegemonía de la gran burguesía radical, a la que apoyó en la lucha contra el Antiguo Régimen, y se emancipó de esta tutela para caer bajo la de los grupos radicales pequeñoburgueses, de los republicanos que usaron la denominación de socialistas para contestar a los grupos obreros, sobre todo después de 1856, cuando la experiencia de los fracasos sufridos durante el bienio progresista movió a las asociaciones obreras a unir su suerte a la de los republicanos. Fueron los obreros industriales los que señalaron los caminos que servirían para movilizar a sectores más débiles o más atrasados del proletariado español. La conjunción de unos y de otros, iniciada en su colaboración con el republicano, en los años 1856 a 1868, conduciría a la formación de un movimiento obrero unificado, a escala española, en el que se confundían trabajadores industriales, braceros campesinos y artesanos de oficios tradicionales. Más tarde este movimiento obrero unificado se independizaría de la hegemonía del republicanismo. Desengañado de su actuación, se declararía «apolítico», es decir, hostil a la clase de política que se hacía en la España de su tiempo. Sólo en este sentido es lícito calificar de apolítico al anarquismo español, el cual, en realidad, habría de formular una política alternativa, la primera específicamente obrera.

La crisis del Antiguo Régimen y de la agricultura tradicional

A comienzos del siglo XIX imperaba en España el Antiguo Régimen: una monarquía absoluta, una estructura social dominada por los estamentos privilegiados (nobleza y clero) y una economía esencialmente agraria, basada en una producción de subsistencia, donde los campesinos no producían para vender, sino para mantenerse y para mantener con sus excedentes a la aristocracia señorial y a la Iglesia. Este país atrasado pudo seguir figurando entre las grandes potencias mientras contó con los ingresos obtenidos de las colonias americanas, pero cuando se produjo la emancipación de éstas, en momentos en que gravitaba sobre la metrópoli el tremendo desgaste de la guerra contra Napoleón, el estado entró en crisis y las fuerzas disgregadoras que amenazaban la estructura de la sociedad tradicional comenzaron a actuar abiertamente.

Desde 1814 todos los españoles capaces de analizar con lucidez la situación de su país sabían que las cosas no podían volver a ser como en el pasado. El mundo estaba cambiando y España debía cambiar. Era necesario seguir la vía de modernización que habían emprendido ya otras naciones, incluso monarquías tan conservadoras como las de Gran Bretaña y Prusia. Para ello había que comenzar liquidando el Antiguo Régimen, tanto en su ordenación social (aboliendo las supervivencias del feudalismo) como en su base económica (pasando de la agricultura de subsistencia a una producción comercializada de signo capitalista). En España se adoptaría el modelo más general de revolución burguesa, aquel que implicaba una alianza entre la aristocracia señorial, poseedora de la mayor parte de la tierra, y la burguesía liberal, ligada a las nuevas formas de actividad comercial e industrial. De acuerdo con este pacto, la nobleza señorial renunciaba a sus viejos derechos y privilegios, pero se aseguraba la posesión de la tierra, e incluso conseguía aumentarla. Porque, como en la agricultura tradicional los límites entre la jurisdicción señorial y el derecho de propiedad eran imprecisos, los señores se las arreglaron para convertir gran parte de sus caducados derechos jurisdiccionales en títulos de propiedad, debidamente inscritos, y acabaron expulsando de la tierra a los campesinos que la venían cultivando generación tras generación.

Se vendieron además las tierras de la Iglesia, con el fin de que el estado pudiese aliviar las enormes deudas contraídas en las últimas décadas de la monarquía absoluta y hacer frente a los gastos de la guerra civil contra los carlistas, defensores armados del Antiguo Régimen. También se vendieron buena parte de las tierras comunales de los pueblos para pagar subvenciones a las compañías privadas que estaban construyendo los ferrocarriles. Como los campesinos no tenían dinero no pudieron comprar, y todas estas tierras, incluyendo las comunales que habían disfrutado regularmente, fueron a parar a manos de los grandes propietarios aristócratas o a una nueva capa de propietarios burgueses. A mediados del siglo XIX la lista de los mayores terratenientes españoles parecía un anuario de la nobleza: todos eran aristócratas e incluso figuraban ordenados por sus rasgos de nobleza, con los duques a la cabeza, los marqueses después y los condes y los vizcondes cerrando la nómina.

Esta expoliación de los campesinos se había hecho en nombre del progreso, pero lo peor fue que ni aún esto se hizo siempre así. En aquellos países en que este proceso de reforma agraria liberal se desarrolló, paralelamente al surgimiento de una vigorosa industrialización (como en Inglaterra y Alemania), sus consecuencias favorables fueron potenciales, pues se formó un mercado más amplio para los excedentes de una agricultura comercializada que producía más frutos con menos brazos, y sus rasgos desfavorables pudieron paliarse, ya que la población expulsada de la tierra encontró ocupación en la industria. Pero donde estos cambios no fueron acompañados por una industrialización en gran escala, los resultados fueron negativos. La población despojada de la tierra, como no encontró puestos de trabajo suficientes en la industria, permaneció en el campo. Construyó ahí un proletariado agrícola en parte encubierto que, por su abundancia y bajo costo, hacía innecesarias las mejoras técnicas, y que no podía constituir un mercado para la industrialización, dada su baja capacidad de consumo. No se produjo el arranque de un proceso de crecimiento económico auto-sostenido y las reformas agrarias liberales solo sirvieron para aumentar el latifundismo aristocrático, sin dar nacimiento a una agricultura capitalista. Tal fue, entre otros, el caso de España.

Para los campesinos todos estos cambios significaron expoliación y empobrecimiento. Se les había liberado de las supervivencias más arcaicas del régimen feudal, pero se había aumentado su sujeción, bajo nuevas formas, y se les obligaba a hacer frente a cargas tributarias mucho mayores, que incidían duramente en las explotaciones que apenas tenían excedentes comercializables. La revolución burguesa se había hecho a sus expensas, sin aportarles beneficio alguno. En las zonas de España en que la concentración latifundista era mayor y en que el campesinado carecía de tierras, como en Andalucía y Extremadura, el empeoramiento tal vez no fue tan notorio. Pero en otros lugares y especialmente en la mitad norte del país, una extensa capa de campesinos cultivadores directos de pequeñas explotaciones, que hasta entonces habían vivido en una relativa prosperidad, sintieron duramente el cambio de condiciones y se aliaron, lógicamente, con los enemigos de la revolución burguesa: con los eclesiásticos despojados de sus bienes, con un sector de la burocracia tradicional y con parte del artesanado que estaba siendo desplazado por la producción industrial. De esta compleja alianza surgieron las fuerzas que pelearían bajo las banderas carlistas. Sin tener en cuenta este aspecto de revuelta campesina, de enfrentamiento entre dos concepciones diferentes de la sociedad, no se pueden entender correctamente las guerras civiles que desangraron la España del siglo XIX. No se comprendería por qué, por ejemplo, los aristócratas estuvieron del lado de la revolución y por qué una gran masa de campesinos pobres luchó contra ella.

Existían dos grandes sectores políticos: el tradicionalista (defensor del antiguo orden católico y de formas políticas arcaicas) y el liberal, de marcada tendencia anticlerical. A la muerte de Fernando VII [1833] estalla un conflicto dinástico que dará origen a la formación del grupo «carlista», movimiento en torno a las pretensiones de don Carlos María Isidro al trono y de fuerte posición tradicionalista.

Allí estallan las guerras civiles carlistas y a poco andar un gobierno liberal toma medidas progresistas, sucediéndole luego un grupo moderado. Toda la década de los años 30 es escenario de los enfrentamientos.

Conflicto y crisis en la sociedad tradicional

Contra lo que quisieran hacernos creer algunas visiones reaccionarias del pasado, la sociedad del Antiguo Régimen no fue un mundo de paz idílica donde los hombres vivían contentos con su suerte. Bien al contrario, los conflictos y la violencia eran frecuentes en ella. En la Europa del siglo XVIII predominaron dos tipos de conflicto: en primer lugar, la lucha de los campesinos contra el régimen señorial, cuyos abusos se agravaron cuando el aumento de los precios agrícolas impulsó a los señores a sacar el máximo provecho posible de sus viejos, y no siempre legítimos, derechos; en segundo lugar, el conjunto de motines de subsistencias, predominantemente urbanas, que se producían como consecuencia de la escasez y del hambre. Todas estas crisis se caracterizan por su reducido ámbito geográfico y social. Son movimientos de protesta aislados, que no nacen de una conciencia colectiva que se yergue contra una sociedad injusta, sino que admiten el orden vigente y consideran que los abusos que han provocado el conflicto son vulneraciones de este orden y de las cuales son responsables personas concretas: las autoridades provinciales, los señores locales, los comerciantes de trigo, etc.

Quien lea las obras dedicadas a estudiar la España del siglo XVIII no llegará a saber que la historia del campo español -es decir, de la mayoría de los españoles- está llena de resistencias y revueltas. Ha influido en ello no sólo el carácter aislado de tales acontecimientos, que nunca llegaron a constituir una seria amenaza para el sistema vigente, sino también la escasa importancia que la historiografía académica otorgó a los campesinos como actores de la historia. Cuando se comenzó a buscar con otra óptica surgió un pasado de tensiones y de luchas, y comenzamos a adivinar perfiles desconocidos de conflicto social de grandes episodios como la guerra de Sucesión o la de la Independencia. Una muestra de estos hallazgos la tenemos en las investigaciones de Manuel Ardit sobre el campo valenciano. Ellas sacaron a la luz hechos tan considerables como la revuelta campesina de 1801, que, iniciada en la ciudad de Valencia, se extendió rápidamente al campo, tomó fuerza en los señoríos del duque del Infantado y llegó a sublevar cuarenta pueblos en una revuelta contra sus señores, supuestamente dirigida por el mítico Pep de l’Horta, quien ordenaba en sus bandos «que nadie pague los derechos de señorío, bajo pena de muerte». Esta revuelta, en la que se agitaban mueras a los señores y vivas al rey, concluyó aplastada por las tropas reales, que se apresuraron a ahorcar a seis campesinos y a condenar a cuarenta más a cárcel y destierro, pese a que lo más grave que habían hecho los revoltosos había sido borrar las armas de los escudos de piedra de los señores, símbolos de una opresión secular. Si un episodio como éste ha podido permanecer totalmente ignorado hasta nuestros días, piénsese en cuántos Fuenteovejunas ignorados quedan en la historia del Antiguo Régimen español.

Las revueltas urbanas suelen tener como motivo más frecuente una crisis de subsistencias. Pero no deben interpretarse como una respuesta mecánica a un estímulo económico. En la mayoría de estas acciones hay alguna noción legitimadora, es decir, una idea de que se está obrando en defensa de costumbres o derechos tradicionales, vulnerados por abusos concretos. Tales acciones no fueron raras en la España del Antiguo Régimen, pero casi siempre se redujeron a episodios locales de alcance muy limitado. Sólo en un caso, el del llamado «motín de Esquilache», de 1766, el movimiento cobró tanta fuerza que llegó a amenazar seriamente al gobierno (no a la monarquía, puesto que no se dirigía contra ella); pero la crisis pudo ser superada tras haberse adoptado algunas medidas de reforma y haberse convencido el gobierno de que, dada la escasa articulación del mercado español, la libertad de comercio de los granos era una medida prematura que daría lugar a que el pueblo creyese que cada manifestación de escasez o carestía del pan era consecuencia de las especulaciones de negociantes sin escrúpulos. El control de los granos y la tasa del pan eran medidas tradicionales cuya continuidad se creían con derecho a reclamar los sublevados, como sucedió en Zaragoza, donde una de las consignas que circulaban decía: «Quemar a los usureros, saquearlo todo; pues tenemos derechos los pobres».

Una demostración de las grandes diferencias existentes entre estas formas de protesta popular pre-política y los movimientos auténticamente revolucionarios nos la dan los «alborotos del pan» que se produjeron en Barcelona en marzo de 1789. La carestía provocó el levantamiento del «pueblo bajo», pero, a diferencia de lo que sucedería en Francia pocos meses después, la burguesía y los estamentos privilegiados formaron en Barcelona un frente cerrado contra los alborotadores y colaboraron en la represión del movimiento, que se redujo así a una de las tantas crisis de subsistencia que, sin mayor trascendencia política, en España se seguirían repitiendo hasta comienzos del siglo XX.

Para que del motín de subsistencia urbano o la revuelta antiseñorial campesina se pase a la revolución será necesario que la violencia se dirija contra la propia organización de la sociedad y que ofrezca un programa alternativo: un conjunto de soluciones políticas, económicas y sociales que habrán de implantarse una vez que se haya derribado el viejo sistema. Este programa lo elaborará la burguesía, que acertará a convertirlo en un objetivo ampliamente compartido y llevará tras de sí, colaborando en los mismos propósitos, al naciente proletariado industrial. También en la revuelta campesina había un potencial movilizable, como lo demostraría la Revolución Francesa, pero las circunstancias en que se produjo el tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa en España impedirían la participación de los campesinos.

La primera fase de la industrialización y el nacimiento del proletariado industrial en España

La industria moderna se inició en España a fines del siglo XVIII. Surgió como consecuencia del estímulo de los mercados coloniales americanos, centrada en la producción de tejidos de algodón y localizada sobre todo en Cataluña. Un foco paralelo malagueño, que llegó a alcanzar mucha importancia, se frustró y no tuvo continuidad. El volumen de estas actividades iniciales no fue muy grande, pero resultaron importantes como fermento que aceleraría una serie de trasformaciones económicas y sociales irreversibles. Este primer episodio de la historia del capitalismo industrial español «cambió el principio del modo de producción: producir para vender y no simplemente para consumir». La burguesía catalana, que vivió en feliz alianza con el Antiguo Régimen mientras éste le garantizó el monopolio colonial, despertó a la realidad de España después de 1814. Perdidos los mercados coloniales, los fabricantes trataron de suplirlos con el mercado interior español, y advirtieron entonces que aquella sociedad anquilosada y aquella economía atrasada no podía servir de base para un desarrollo industrial. Esta toma de conciencia -que no era simple reflejo egoísta de sus intereses, sino afán de un progreso general, al cual estaba ligado el suyo propio, y que la comprometía a asumir el papel que le correspondía en la lucha contra el Antiguo Régimen, cuya fase final se produjo en los años 1833 a 1840, con motivo de la primera guerra carlista.

Aunque la industria moderna asentada en Cataluña fuese de proporciones modestas, su aparición tuvo consecuencias revolucionarias. Son muchas las razones que lo explican. Por ejemplo, la concentración de estas actividades, localizadas en su mayor parte en una reducida área en torno a Barcelona, que permitió una suma de factores críticos suficiente como para reproducir a escala local el tipo de cambios económicos y sociales que se estaban produciendo en los países industrializados. Piénsese que la industria algodonera pasó de emplear unas 10.000 personas en 1760, a dar trabajo a cerca de 70.000 en 1800 y a 100.000 en la primera mitad del siglo XIX, y que gran parte de estos obreros se concentraban en la ciudad de Barcelona y en sus alrededores.

No fueron las dimensiones de este proletariado, sino los rasgos nuevos que presentaba, lo que impresionó a los contemporáneos. Las actividades industriales tradicionales movilizaban también un considerable número de trabajadores, pero lo que se daba en ellas era la existencia de éstos en un punto concreto y el predominio de gentes que dependían por entero de su ocupación industrial y que no aportaban a ella más que sus brazos. Gente que trabajaba en locales industriales de propiedad de un empresario y con instrumentos de trabajo pertenecientes a éste y que estaban, por ello, vitalmente ligados a la suerte de la industria. Un ejemplo nos permitirá advertir mejor la diferencia entre la mano de obra de la industria tradicional y de la moderna.

A comienzos del siglo XIX la ciudad de Reus, un centro industrial y comercial muy activo, con fuerte proyección sobre la comarca circundante, tenía unos 15.000 habitantes, entre los que predominaban los dedicados a actividades artesanas e industriales. Había en la ciudad más de mil trescientos maestros de oficios tradicionales (a los que habría que añadir oficiales y aprendices), ciento doce alambiques de destilación de aguardiente, tejedurías, etc. Tenía importancia también la industria textil, tanto la vieja como la moderna. En el hilado de las fibras tradicionales (lino y cáñamo) trabajaban «más de tres mil mujeres, que por la mayor parte son de los pueblos vecinos de éste; trabajan en sus casas, muchas de ellas solamente a las horas desocupadas». El hilado del algodón, en cambio, se realizaba con trecientas máquinas, propiedad de seis firmas industriales, en las que trabajaban «unas mil mujeres la mayor parte de seis a veinte años, con un jornal de dos a seis reales». Resulta evidente que las hiladoras domésticas, por grande que sea su número, no significan una ruptura de las formas de vida tradicionales como la que pueden producir estas mil obreras concentradas en seis fábricas de Reus.

Los contemporáneos se daban perfectamente cuenta de lo que significaban los cambios sociales que se estaban produciendo a su alrededor. Un documento revelador, dirigido al rey por la Audiencia de Cataluña, expresión de la burocracia del Antiguo Régimen, nos muestra la agudeza con que estos hombres captaban lo que estaba sucediendo en Barcelona, en fecha tan temprana como 1785. Los magistrados se lamentaban de que las viejas industrias de la lana y del lino fuesen abandonadas por las fábricas de telas de algodón de las Indias (América). Los obreros «encuentran todos mayor limpieza y comodidad en el laboreo del algodón. Abandonan por él hasta la misma agricultura, y como no pide fuerza excesiva ni grande inteligencia el manejo de las indianas, todos se dedican a vivir de esta ligera ocupación que en pocas horas da un jornal excesivo, sin privar a los que le ganan de entretener sus vicios y ser unos miembros corrompidos y perjudiciales de la república. Los vagos tienen una fácil acogida en las fábricas de indianas y por este medio se ocultan a los ojos de la justicia. Las costumbres se corrompen diariamente con la frecuencia de ambos sexos y se padecen graves menoscabos en lo más sublime de la Religión».

La acumulación de estas gentes dentro de la ciudad causaba serios inconvenientes. Había provocado la subida de los alquileres, se contaminaba el aire. etc. Pero más graves eran los inconvenientes que podríamos llamar sociales. Por ejemplo, el de que los fabricantes se erigiesen en los nuevos potentados y que llegasen al extremo de comprar un hermoso palacio, «digno alojamiento para cualquier personaje», para dedicarlo a actividades industriales. Se lamentaban de ver «su delicioso jardín, tal vez el mejor de esta ciudad (…), reducido en gran parte a tendedero de indianas». Y más serias aún son las «consideraciones políticas», que los mueven a exclamar: «nadie es capaz de prevenir las consecuencias que pueden ocasionar tantos millares de hombres cerrados dentro de las murallas, casi todos de bajísima extracción, y a quienes sería difícil contener en un momento desgraciado». Estos funcionarios de la monarquía absoluta habían adivinado que en la nueva industria; y muy especialmente en la alianza entre gran burguesía y proletariado, se estaban engendrando las fuerzas que destruirían su mundo.

Los políticos ilustrados del siglo XVIII español, que compartían con los fisiócratas franceses el ideal de una sociedad agraria, esencialmente estacionaria, simpatizaban con la «industria popular», esto es, con la actividad descentralizada que ocupaba a las familias campesinas (especialmente a las mujeres) en el tiempo que les dejaban libres sus otros trabajos, y que les permitía regularizar sus ingresos, actuando como factor de estabilidad social. Esta industria no rompía el marco de la sociedad tradicional, ni arrebataba brazos al campo. Era perfectamente compatible con la persistencia del Antiguo Régimen, que estos hombres se proponían reformar, para paliar sus defectos y hacer posible su supervivencia. No es de extrañar, por tanto, que los propios señores territoriales favoreciesen la difusión de tales doctrinas e impulsasen a sus súbditos a que enseñaran a sus esposas e hijas oficios útiles que pudieran practicar en sus hogares, para que remediasen con ellos su miseria, sin buscar solución a sus problemas en la modificación de las relaciones productivas en la agricultura. Pero que en las ciudades se creasen grandes fábricas y se acumulase un ejército de obreros que quedaban al margen de las formas tradicionales de vida y que estaban construyendo el sistema de relaciones de un mundo nuevo era un hecho que les desagradaba profundamente. Siempre lo consideraron como algo malsano y pasajero, fuera del orden natural de las cosas. En 1808, cuando estas transformaciones ya habían avanzado hasta un punto del que era imposible retroceder, Cabarrús seguía diciendo que «la naturaleza no nos hizo para amontonarnos en grandes ciudades» y profetizando que «todo anuncia la ruina de la industria catalana». Al desagrado se unió muy pronto el temor. Ya no eran las masas desorganizadas de los tumultos de subsistencias urbanas. Los obreros tenían sus dirigentes naturales en la burguesía y ésta, como había mostrado el ejemplo de Francia, era perfectamente capaz de suplir el orden tradicional con una sociedad nueva. Carlos IV, que se encontraba a punto de hacer concesiones comerciales a los franceses, se rectificó, atemorizado, cuando un cortesano observó que, si la competencia de los tejidos franceses «llegase a malparar algunas fábricas entre nosotros, son de temer el descontento y los motines de la parte de los obreros».

Para comprender la larga etapa de dependencia durante la cual el proletariado industrial marchó a remolque de la burguesía, compartiendo sus formulaciones ideológicas y auxiliándola en su lucha por el poder, hay que tener en cuenta, además de la dificultad de que los obreros adquiriesen una conciencia de clase y elaborasen sus propios programas políticos, el hecho de que combatían contra un enemigo común. Las fluctuaciones de prosperidad y crisis de la industria dependían entonces, sobre todo, de las alternativas de paz y de guerra que afectaban al comercio colonial. Una crisis no era atribuible a los patronos. Faltaba la demanda y los industriales «se veían obligados» a despachar a una parte de sus trabajadores. La reacción normal del patrono ante una crisis no era la de bajar los salarios de sus empleados, sino la de disminuir los puestos de trabajo en la medida en que se había reducido su actividad. Ello contribuiría a que se atribuyesen las responsabilidades a la sociedad y a que se considerase que patronos y obreros eran, conjuntamente, víctimas de unas circunstancias que no habían provocado. En Barcelona, por ejemplo, una crisis significaba una masa de parados que no podía ser absorbida fácilmente por otras ocupaciones, como las obras públicas con que las autoridades solían hacer frente al paro urbano. Para prevenir el peligro de desorden social que representaban estos desocupados, las autoridades recurrían a la organización de «ollas públicas» y otras formas semejantes de asistencia caritativa. Entiéndase que no eran razones de humanidad las que las movían a esto, como lo demuestra la total indiferencia con que estas mismas gentes veían las tremendas hambres rurales, con sus secuelas de muerte, sino el temor a la agitación urbana.

A fines de febrero de 1820, Castaños, capitán general de Cataluña, anunciaba que, en vista de que «algunos amos, obligados a reducirse a lo más preciso, minoran de trabajadores, aunque con el mayor sentimiento», la Junta de caridad que él presidía organizaría el socorro y asistencia de los parados y de sus familias, a quienes se daría comida en la Casa de Caridad (sopa de arroz y un guisado de carnero, al mediodía, y un plato de legumbres, por la noche), a la vez que se les ayudaría a pagar el alquiler de sus viviendas. Para ello debían presentar un papel de su antiguo dueño que acreditase haber sido despedido por «las circunstancias del tiempo» y otro del párroco que garantizase que hacía por lo menos un año que vivían en Barcelona. Una vez admitidos, «deberán todas las mañanas presentarse, y en la hora que se les señalará, en la Casa de Caridad, y permanecerán en ella hasta el anochecer, y después de la cena podrán retirarse con su familia a sus casas respectivas». Ahora bien, «los individuos de ambos sexos (sic) que no tengan padres, deberán dormir en la casa, pues podría su salida ocasionar un peligro a la buena moral». Todas estas medidas de recogimiento tienen más que ver con la política que con la moral: hacía ya dos meses que Riego andaba recorriendo con sus tropas los caminos de Andalucía, proclamando a su paso la constitución. Pero este «proyecto grandioso» (así lo calificaba Castaños) no sirvió de nada. Al cabo de poco más de una semana los trabajadores barceloneses serían los protagonistas de las manifestaciones que obligaron a Castaños a dimitir e impusieron el retorno al régimen constitucional. Si hemos de creer lo que nos dice un fraile barcelonés que fue testigo de los acontecimientos, «los fabricantes cerraron las fábricas e hicieron salir a sus trabajadores para que fuesen al Llano del Palacio a gritar».

La alianza y la solidaridad de patronos y obreros estuvo justificada mientras luchaban contra los mismos enemigos y mientras parecía que palabras como «libertad» definían unos objetivos comunes. Pero llegó un momento en que se logró terminar con el Antiguo Régimen y la burguesía, alcanzados sus objetivos -su libertad-, detuvo su actuación revolucionaria. Sería entonces cuando el proletariado descubriría que sus propias aspiraciones quedaban mucho más lejos, exigían muchas más trasformaciones, y que habría de conquistarlas combatiendo contra sus aliados de ayer.

Las condiciones de vida de los trabajadores industriales en la primera mitad del siglo XIX

Para comprender mejor la ruptura gradual que se produjo entre la burguesía industrial y sus obreros convendrá echar una ojeada a las condiciones de trabajo y de vida de éstos. Centremos nuestra atención en la industria algodonera catalana, que constituiría en esta época el único núcleo importante de industrialización moderna: en 1857 la provincia de Barcelona concentraba un tercio de la producción industrial del país, mientras que la provincia que ocupaba el segundo lugar en importancia, la de Málaga, solo contaba con un 5% del total nacional.

Los cien mil obreros de la industria algodonera se dividían en un 40 a 45% de hombres, otro tanto de mujeres y de un 10 a un 20% de niños. El aumento de la mecanización, al simplificar el trabajo, permitió aumentar la proporción de niños, que, lógicamente, cobraban salarios inferiores a los de los adultos. Los trabajadores masculinos dominaban en el tisaje, mientras que en el hilado, que exigía más habilidad que fuerza física, la proporción de mujeres y niños era aplastante.

La jornada de trabajo era de doce a quince horas diarias, y si bien parece que era frecuente vagar el lunes, ello no significaba ningún alivio para los jornaleros a quienes se pagaba exclusivamente los días trabajados. Los locales de trabajo serían descritos, años después, como «locales bajos, de escasa capacidad, mal ventilados, faltos de luz y casi siempre húmedos en exceso». Como esta descripción procede de un fabricante, que era a la vez dirigente destacado de la burguesía industrial catalana, parece difícil tacharla de parcial o exagerada.

La explotación de los niños era uno de los aspectos más lamentables del sistema. Ramón de la Sagra nos ha transmitido la imagen de uno de los niños que «permanecen encorvados muchas horas, vigilando los hilos de los telares para anudarlos cuando se rompen, o en otras tareas igualmente pesadas y monótonas». Su actividad laboral comenzaba a muy temprana edad (recuérdese que las fábricas de hilados de Reus empleaban a niñas de seis años) y sus largas jornadas de catorce horas y quince horas no dejaban lugar para que recibiesen ni siquiera una instrucción elemental. Pero esta mano de obra barata les parecía indispensable a los patronos, de modo que a fines del siglo XIX seguirían oponiéndose a que se prohibiese el trabajo de los niños, y a que el estado pagase su educación, en nombre de la libertad: libertad de los patronos para reducir sus costos y libertad de las familias para aumentar sus magros ingresos con los salarios infantiles.

Aunque existía un amplio sector de trabajadores a domicilio, su situación no parece haber sido mucho mejor que la del peonaje que prestaba sus servicios en la fábrica, ni su independencia era mayor que la de éstos. Donde se llegó, sin embargo, a los mayores y más inicuos extremos de explotación fue en las colonias fabriles, respecto de las cuales se ha hablado, sin demasiada exageración, de «feudalismo industrial». En ellas no solo se defraudaba al obrero de su salario a través de las compras obligadas en las tiendas patronales, sino que se vigilaba y controlaba rigurosamente su vida, sometiéndolo a la condición de siervo adscrito a las máquinas.

¿Cuál era el nivel de vida de estos trabajadores? El estudio que Ildefonso Cerdá realizó a mediados de siglo nos permite conocer el presupuesto de gastos de una familia obrera. Más de la mitad de sus ingresos se destinaba a la alimentación y, dentro de este capítulo, el pan absorbía la mitad de la suma gastada diariamente, lo que equivale a decir que en él se consumía la cuarta parte del salario. La otra mitad del dinero gastado en alimentos se destinaba a comprar una sardina salada para el desayuno (los niños solo tomaban pan), habichuelas para la comida y patatas para la cena, más el aceite que servía para condimentar estos alimentos y dar luz en el candil. La carne estaba prácticamente ausente de la alimentación popular, donde el máximo refinamiento debía ser el bacalao.

Carecemos de buenos estudios sobre la evolución de los salarios. La única aproximación de que disponemos, efectuada por Miguel Izard, nos muestra que de 1849 a 1862 hubo una disminución del 11% en las remuneraciones pagadas a distintas categorías de obreros textiles. Esta disminución fue muy acusada en los años 1857-1858, cuando, derrotado el régimen progresista que había subido al poder con la revolución de 1854, los patronos pudieron cobrarse los dos años de agitación obrera durante los cuales habían tenido que permanecer a la defensiva.

A la vista de estos datos no habrá de extrañarnos el panorama que surge de los estudios de la vida media de los ciudadanos barceloneses hechos por el propio Cerdá y basados en datos de los años 1837 a 1847. Mientras la duración media de la vida de un hombre de la «clase rica» había sido en esta década de cerca de 34 años, la del hombre de la «clase pobre o jornalera» se limitó a 20 años. La diferencia de fortuna entre el patrono y sus obreros no solo se reflejan en la posibilidad de obtener más goce de la vida, sino en la probabilidad de vivir casi el doble.

Las primeras luchas obreras y la formación de una conciencia de clase

La industria tradicional conoció también el conflicto y las tensiones. A fines del siglo XVIII dos tejedores de la manufactura real de Guadalajara pusieron unos inocentes pasquines en que amenazaban al director que acababa de rebajarle los salarios. En ellos le anunciaban que sería perseguido de sus enemigos por quitar el jornal a los tejedores. Aunque la cosa no pasó a mayores, y aunque los «delincuentes», según parece, eran menores de edad, uno de ellos fue condenado a cinco años de servicio de armas en el ejército. Pero ni acciones aisladas como ésta ni algunas huelgas, que no faltaron, revelan la existencia de una conciencia de clase o de algún tipo de organización obrera.

Los episodios más espectaculares provocados por el avance de la industrialización son los actos de destrucción de máquinas, el luddismo. Pero no debemos engañarnos acerca de su significado. El luddismo es una forma de acción popular propia de la edad preindustrial, que no iba a arraigar en el proletariado fabril porque no resolvía adecuadamente sus problemas. La mayoría de los casos de destrucción de máquinas que conocemos en España parecen ser reacciones de artesanos o de trabajadores a domicilio contra la introducción de métodos de mecanización que los privaban de trabajo y se dieron sobre todo en industrias menos avanzadas que la algodonera.

El caso de Alcoy en marzo de 1821, resulta revelador. La ciudad fue asaltada por vecinos de los pueblos circundantes que realizaban en sus domicilios, en tornos manuales, el hilado de la lana que consumía la industria alcoyana. Los asaltantes, que formaban un grupo de 1.200 personas, se introdujeran en las fábricas de extramuros, donde quemaron 17 máquinas de hilar. Pero las autoridades negociaron con ellos y consiguieron que se retiraran sin entrar en la ciudad, tras haberles prometido que se descontarían las nuevas máquinas y que se les seguiría dando trabajo.

De tipo parecido debe haber sido el asalto a la fábrica de Miquela Lacot, de Camprodon, a quien en 1823 le destruyeron unas máquinas de cardar e hilar lana. Este hecho dio lugar a la publicación de una real orden en la que se intentaba tomar medidas para evitar tales destrucciones. Sabemos poco de sucesos semejantes en Sallent y en Segovia, y los de Barcelona en 1835 -cuando, en medio de la agitación revolucionaria que condujo a la quema de los conventos, se prendió fuego a la fábrica «El vapor», de Bonaplata y Compañía- resultan bastante confusos. Se rumoreó entonces que otros fabricantes, temerosos ante la competencia de una instalación tecnológicamente avanzada, habían incitado a los incendiarios. El caso es que la burguesía barcelonesa, que había dejado arder los conventos sin demasiada aflicción, reaccionó rápidamente ante la quema de una fábrica y tomó severas medidas represivas. Conviene señalar, además, que destrucciones de esta índole no se repetirían con frecuencia en los sectores industriales modernos.

La historia de la lucha obrera organizada, aquella que trasciende el conflicto individual entre un patrón y sus obreros, comienza en Barcelona poco después de 1830. En enero de 1834 un grupo de «seis jóvenes tejedores» presentó al capitán general un documento acerca del problema que enfrentaba a los obreros textiles con sus patronos -el de la longitud o tiraje de las piezas tejidas-, afirmando que lo hacían «en nombre de sus compañeros», esto es, de un conjunto de millares de tejedores encuadrados en distintas industrias. No nos ocuparemos aquí de esta compleja disputa laboral, puesto que lo único que importa es que lo que en el fondo se debatía era la indefensión en que se hallaban los obreros ante las presiones patronales para aumentar el trabajo y disminuir la remuneración. Los acontecimientos revolucionarios de 1835, y la inquietud suscitada por el incendio de la fábrica de Bonaplata, sirvieron al menos para que las autoridades barcelonesas se ocuparan seriamente del asunto. Se publicó una orden que fijaba la longitud de las piezas y se creó una «Comisión inspectora de fábricas», integrada por personas entendidas en las cuestiones textiles, excluyendo a los fabricantes, que debía arbitrar los conflictos entre los jornaleros y sus patronos y que inspeccionaría las fábricas para vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre la longitud de las piezas, denunciando a los patronos infractores para que la autoridad los multase. A cambio de este arbitraje y de esta inspección, que jamás llegaron a funcionar, se ordenaba a los obreros que dejaran de protestar, dentro o fuera de las fábricas, contra la conducta de sus patronos. Tenían ahora la comisión inspectora y debían acudir a ella para presentarle sus quejas. Quien eludiera este cauce legal y protestara individualmente, sufriría un arresto de ocho días, la primera vez, y en caso de reincidencia sería expulsado de Barcelona «como hombre díscolo y perjudicial a la sociedad», a la vez que se pasaría aviso a todos los patronos para que ninguno de ellos le diera trabajo. Esta medida imponía el silencio de los obreros, puesto que a éstos les constaba que, en caso de presentar una denuncia pública contra sus patronos, serían despedidos sin remisión. Las pomposas disposiciones sobre inspección y arbitraje no habían tenido en cuenta que los patronos podían echar a la calle a aquellos de sus obreros que se les antojara, sin necesidad de justificar los motivos del despido. Buena prueba de que esta ley no favorecía a los obreros nos la da el hecho de que en otras ocasiones en que se produjeron enfrentamientos, serían los patronos quienes reclamasen la aplicación del bando de 1835, sabiendo que su primera consecuencia era la de reducir al silencio a los obreros. No se arregló nada con esta medida, como era de esperar, y el problema de la longitud de las piezas volvió a plantearse en otras ocasiones provocando conflictos sociales que se entremezclan y confunden con los enfrentamientos políticos entre los grupos progresistas avanzados, integrados por obreros, artesanos y miembros de la pequeña burguesía, y los dirigentes de la burguesía industrial, aferrados ahora a un conservadorismo a ultranza, que contrastaba con veinte años de actuación revolucionaria.

Los obreros sabían que su única esperanza residía en la asociación, en la creación de cajas de resistencia que les permitiesen llevar a cabo amplios movimientos de huelga. Pero la autoridad rechazó repetidamente todas sus peticiones para asociarse, dando la razón a los patronos, que sostenían que había que salvaguardar la libertad de contratación entre patrono y obrero, y que tan libre había de ser el uno para fijar las condiciones de trabajo y el salario, como lo era el otro para rechazar el trabajo, o abandonarlo, si las condiciones y el precio no le agradaban.

En 1839 hubo cierta liberalización en la aceptación de estatutos de sociedades de ayuda mutua y los obreros textiles de Barcelona intentaron conseguir la aprobación de los de una «Sociedad de mutua protección de tejedores de ambos sexos», que era, en realidad, una sociedad de resistencia. No lo lograron esta vez, pero lo conseguirían pronto. Con ello darían el primer paso en su actuación colectiva y autónoma, no solo independiente de la burguesía industrial bajo cuya hegemonía habían permanecido hasta ahora, sino encaminada a luchar contra ella. Era la primera cristalización de una conciencia de clase, el descubrimiento de la necesidad de luchar conjuntamente contra una explotación común; esto es, el descubrimiento del sindicalismo moderno.

Las primeras etapas del sindicalismo

En 1840 se inició una fase de expansión económica que parecía repetir la experiencia de la revolución industrial tal como se había desarrollado, o se estaba desarrollando, en otros países de Europa. Fue, en primer lugar, el crecimiento de la industria textil, que quintuplicó su producción en el transcurso de veinte años. Más adelante, el gobierno se empeñó en promover la construcción de ferrocarriles, convencido de que impulsarían el crecimiento económico. Pronto iba a comprobarse que la realidad no se ajustaba a estas esperanzas. No había tráfico suficiente, su explotación resultó ruinosa y acabaron convirtiéndose en una carga para el país al ofrecerle un transporte caro, que, además, tenía que financiarse con crecidas subvenciones estatales.

Sucedía que los mecanismos del crecimiento económico eran mucho más complejos de lo que habían supuesto los políticos españoles, y que no bastaba con dotar al país de una infraestructura de transporte si los cimientos de su economía estaban asentados sobre una agricultura ineficiente y atrasada. El ferrocarril, que en otros países había sido una consecuencia de la primera fase de la industrialización y que había potenciado el surgimiento de una segunda etapa no bastaba por sí solo para asegurar el paso a un crecimiento auto-sostenido.

Poco después de 1860 la actividad de la industria textil comenzó a decaer y las construcciones ferroviarias se fueron paralizando. El capitalismo industrial español iba a experimentar su primera crisis general, manifiesta con toda claridad en la crisis de negocios de 1866; que conduciría a la revolución de 1868. El problema de base, la necesidad de transformar la estructura agraria, no sería abordado hasta 1932 con la reforma agraria de la segunda república. Examinando esta fase de 1840 a 1868 en sus rasgos más generales, puede llegarse a la conclusión de que la primera etapa de la industrialización española fracasó, sin poder ofrecer los resultados que de ella se esperaban. Este fracaso condicionaría el rumbo del naciente movimiento obrero. Coincidiendo con el comienzo del crecimiento en la industria textil, en 1840 el proletariado catalán consiguió canalizar sus experiencias anteriores y dotarse de formas organizativas propias de una manera estable. Acogiéndose a una disposición gubernativa dada en el año anterior con el fin de fomentar la creación de sociedades de socorros mutuos, un grupo de tejedores de las fábricas algodoneras de Barcelona fundó, el 10 de mayo, el primer sindicato de la historia española: la «Asociación de Protección Mutua de Tejedores de Algodón» o «Sociedad de Tejedores».

El crecimiento espectacular de este primer sindicato, a pesar de no haber sido oficialmente autorizado por el jefe político, muestra, sin duda, una conciencia de clase ya muy notable. A los diez días de su fundación se habían inscripto 3.000 tejedores, a los seis meses 10.000 y a principios de 1841 esta cifra había aumentado a 18.000. Para entonces ya contaba con amplios grupos de afiliados en la mayor parte de las poblaciones industriales de Cataluña. La celebración del aniversario de su fundación congregó, solo en Barcelona, a una multitud de entre 15.000 y 20.000 personas. En enero de 1842 el total de los afiliados habría aumentado, según fuentes dignas de cierto crédito, hasta cerca de 50.000.

Resulta interesante observar su funcionamiento puesto que había de servir de modelo a las asociaciones creadas posteriormente. Sus afiliados, a cambio de una cotización semanal, tenían derecho a una serie de prestaciones por enfermedad, paro forzoso o huelga, y debían acatamiento a las órdenes de los dirigentes que ellos mismos elegían por un sistema indirecto. La célula fundamental era la organización de centro, fábrica o taller, donde se elegían delegados («comisionados»), a partir de los cuales se formaban los organismos dirigentes en cada localidad. Las diversas «sociedades de tejedores» locales actuaban en su ámbito de una manera autónoma, pero en la práctica se convertían en secciones de una organización única, puesto que se sometían al reglamento y a la autoridad de la de Barcelona. La dirección de ésta se hallaba articulada en dos comités: uno, la «junta directiva», con funciones decisorias y ejecutivas, compuesto por cinco miembros, y otro, la «junta consultiva», con funciones de asesoramiento y suplencia. A su lado había una serie de contadores y «oidores de cuentas». Todos pertenecían a una asamblea sindical de delegados («reunión general de comisionados»), de cerca de un centenar de miembros, que los elegían y ante la que eran, a su vez, responsables. Había entre los tejedores sindicados una decidida preocupación por impedir la arbitrariedad y el autoritarismo de sus patronos, a los que estaban sometidos durante casi todo el día. Por ello tendieron a hacer del delegado de cada fábrica una especie de segundo poder dentro de ella y le fijaron la obligación de examinar el trabajo de los obreros que el patrono pretendiera despedir aduciendo como pretexto la falta de capacidad. Pero su objetivo fundamental fue el de mejorar los salarios o, en muchos casos, evitar su rebaja. Con este objeto desencadenaron en Barcelona, en la segunda mitad de 1840, una cadena de huelgas coordinadas. Durante varios meses, los fondos sindicales financiaron diariamente a unos doscientos huelguistas. Obtuvieron resultados bastante satisfactorios, pero algunos fabricantes se negaron a transigir, por lo que menudearon los incidentes y el Ayuntamiento se decidió a intervenir. En enero de 1841 se formó una comisión mixta arbitral, integrada por cinco representantes de los tejedores y otros tantos patronos, que llegó a un acuerdo sobre la remuneración del trabajo. Pero a los dos meses y medio los representantes obreros dimitieron ante el incumplimiento patronal de las condiciones pactadas. Con ello el camino de la conciliación quedó cerrado y el sindicato volvió a emprender una campaña huelguística.

Conflictos similares se produjeron entre 1840 y 1842, en la mayor parte de las poblaciones industriales catalanas de importancia. Algunos de ellos alcanzaron una cierta gravedad, como el de febrero de 1842 en Olot, donde un fabricante, tras efectuar un lock-out y negarse a readmitir a los tejedores sindicados, disparó contra un grupo desarmado que protestaba ante su fábrica, causando dos muertos y varios heridos.

Desde mediados de 1841 el panorama comenzó a cambiar muy sensiblemente. Una crisis coyuntural resultó agravada, en la industria textil catalana, por el alud de mano de obra que había originado el fin de la guerra carlista y, sobre todo, por las dificultades de muchas pequeñas empresas en competir con las más grandes, que estaban renovando rápidamente sus maquinarias. Esto repercutió especialmente en los tejedores, cuyo trabajo precisaba entonces de una escasa especialización, y les forzó a plantearse como problema esencial el del socorro a los parados. Para ello, a mediados de 1842, formaron una «Compañía fabril de tejedores de algodón», que instaló una fábrica propia gracias a un préstamo del Ayuntamiento barcelonés. En la «Compañía fabril de los tejedores de algodón» dieron ocupación a unos 200 desempleados, pero esta solución no podía ser sino muy parcial. La «Compañía» se vio forzada a socorrer a un elevado número de tejedores, hasta 700 en algunos momentos, sin poder emplearlos. Pese a ser respetada por los gobiernos que se fueron sucediendo, la crisis de 1848 terminó con ella y tuvieron que venderse sus instalaciones.

El sindicato de los tejedores no fue un caso aislado. También en 1840 se organizaron en Barcelona sindicatos («sociedades») de hiladores, impresores, blanqueadores, tintoreros, alpargateros, zapateros, medieros, carpinteros, pintores, serradores y claveteros. Finalmente, todos ellos se unieron, el primero de enero de 1841, en la primera confederación obrera de España, encabezada por una «Junta Directiva Central» que presidió el tejedor Juan Muns. Este primer frente de clase se concretó mediante el apoyo que unos sindicatos brindaron a otros en forma de préstamos mutuos de los fondos de sus cajas de resistencia.

La confederación sindical dirigió también un manifiesto a los diputados nacionales, en que reivindicaban protección a la industria, instrucción gratuita para menores y adultos y, por encima de todo, libertad de asociación. Este era, según ella, el único recurso para evitar los abusos patronales, superar la indefensión proletaria y obtener su emancipación.

En este mismo documento se definían como liberales, pero sin inclinaciones partidistas. Sin embargo, el proletariado catalán se mostró en principio favorable al general Espartero, liberal pero sin sólida formación ideológica, y en julio de 1840 se sumó masivamente a su recibimiento en Barcelona, que se convirtió en una manifestación contra la reina regente María Cristina y contra el partido moderado. Pero Espartero, nuevo regente, y el partido progresista en el poder no tuvieron reparos en ordenar la prohibición de los sindicatos un año y medio más tarde, el 7 de diciembre de 1841, aunque al poco tiempo la levantaron. El proletariado estaba más próximo, de hecho, al republicanismo jacobino que encabezaba Abdón Terradas, quien publicaría un opúsculo con una apología de los sindicatos obreros y de su dirigente Muns en 1844. Así se sumó masivamente en noviembre de 1842 a las revueltas republicanas de Barcelona contra Espartero quien había vuelto a prohibir los sindicatos, y contra el nuevo gobierno moderado, en setiembre de 1843.

Existió pues, en este período inicial, una movilización política del proletariado catalán, aunque no de sus organizaciones. Actuó en una posición subalterna, apoyando la lucha de otras clases, los sectores más avanzados de la burguesía y de la pequeña burguesía, y sus objetivos de democracia política.

De la lucha económica a la lucha política

El ejemplo del movimiento obrero catalán comenzó a extenderse durante la misma regencia de Espartero en muy pequeña escala, a causa de la precariedad de la industria en las demás regiones españolas. Se organizaron los albañiles (julio de 1841), los impresores de Madrid (agosto de 1841), los mineros de la zona de Jerez de la Frontera y los impresores de Sevilla (julio de 1843).

Con el ascenso al poder de los moderados la anterior situación, de relativa tolerancia, se deterioró a causa de las persecuciones y la represión. Los sindicatos catalanes se refugiaron en la clandestinidad, como lo atestiguaban las severas órdenes que prohibieron las «asociaciones» en 1844, 1850 y 1853. Aparte de alguna acción aislada, como la prolongada huelga que los obreros de diversos oficios de Sabadell iniciaron en marzo de 1846, centraron entonces sus esfuerzos en obtener su reconocimiento legal. En 1848 lo solicitaron al gobierno ofreciendo ocuparse tan solo de problemas de ayuda mutua y de asegurar trabajo a todos sus afiliados, pero ni siquiera esto fue aceptado.

A pesar de todo, el sindicalismo consiguió, en cierta medida, expandirse: en 1846 se formaron, por ejemplo, diversas sociedades obreras en Madrid, en 1847 una en Béjar, donde cuatro años después funcionaban ya otras dos, y en 1850 se crearon las asociaciones de los «galoneros de algodón» y «grabadores de estampados» en Barcelona. Desde 1849 el maestro mallorquín Antonio Ignacio Cervera se consagró a la organización de sociedades obreras de ayuda mutua, para lo que se sirvió de un periódico al que tuvo que cambiar de título repetidamente por los secuestros y prohibiciones. Con el dinero de sus suscripciones (cerca de 14.000), que quedaban en su mayor parte en manos de las sociedades obreras, pudieron desarrollarse éstas en ciudades como Málaga, Sevilla, Antequera, Almería, Valencia y Huesca. Cervera estableció en Madrid una escuela para adultos que tenía 600 alumnos cuando fue cerrada por el gobierno, en 1852, y una imprenta, en la que él mismo tiraba su periódico.

Pero la mejor prueba de la continuidad e incluso del fortalecimiento del movimiento obrero en la clandestinidad la proporciona la gran huelga que desencadenaron los sindicatos de la industria textil de Barcelona el 22 de marzo de 1854. Un conflicto se inició en ese día en las principales fábricas de la capital catalana, las de Güell y Muntadas. En los días siguientes se extendió a la gran mayoría de las fábricas de hilados y tejidos y se concretaron sus reivindicaciones: mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y derecho de asociación. La autoridad militar ordenó la detención de los dirigentes sindicales; pero, lejos de suspender sus acciones, los obreros lucharon contra las tropas en las calles. El enfrentamiento causó la muerte de cuatro obreros, numerosos heridos y unos doscientos detenidos. Pese a ello, y a la amenaza de fusilamiento inmediato para quienes los dirigieran, los trabajadores mantuvieron la huelga cinco días más. Agotados los fondos de su caja de resistencia volvieron al trabajo sin obtener sus demandas. De todos modos, al poco tiempo la autoridad militar dictó una reglamentación laboral, ajustada en parte a las pretensiones de los obreros, y liberó a los detenidos, tras una petición en ese sentido de los representantes de todos los oficios o «clases».

La revolución de julio de 1854, que devolvió el poder a los progresistas, tuvo en Cataluña un carácter bien diferente al del resto del país. Simultáneamente a la proclamación del nuevo régimen, los dirigentes del sindicato de los hiladores (la «Comisión de los Trabajadores de las Fábricas de Hilados») decidieron iniciar una huelga en protesta contra la introducción de las máquinas automáticas llamadas «selfactinas». A la huelga, que fue prácticamente general entre los trabajadores del ramo, se sumaron también los de otros sectores de la industria textil. Más de sesenta fábricas de Barcelona y muchas de otras poblaciones quedaron paralizadas. Varias fábricas fueron incendiadas y numerosas «selfactinas» destruidas. A pesar de la dura represión (en Barcelona hubo tres fusilamientos) la huelga duró cerca de un mes y solo concluyó cuando una violenta epidemia de cólera empeoró la terrible miseria en que se hallaban los huelguistas. Nuevas solicitudes de la «Unión de Clases» consiguieron de la autoridad militar una orden que disponía la transformación de las máquinas más modernas («selfactinas») en otras más rudimentarias, pero los fabricantes no la cumplieron. El saldo fue totalmente negativo: en los meses siguientes consiguieron imponer el sistema de contratos colectivos.

Aprovechando la mayor tolerancia de los progresistas, el sindicalismo tomó un nuevo impulso. En setiembre de 1854 una huelga de más de 7.000 obreros de la construcción realizada en Barcelona como protesta ante los intentos de reducirles el jornal, constituyó el primer gran conflicto laboral que tuvo lugar en la ciudad al margen de la industria textil.

La renovada movilización sindicalista culminó en enero de 1855 con la constitución de la Junta Central de Directores de la Clase Obrera, forma confederativa de mayor cohesión que las anteriores, que llegó a reunir a 80.000 obreros de toda Cataluña. La tolerancia progresista tenía, sin embargo, sus límites. El desarrollo del sindicalismo catalán comenzó a resultarle demasiado amenazador. En junio de 1855, después de un proceso amañado y bajo la acusación de crimen vulgar, el más prestigioso dirigente obrero, José Barceló, que había figurado a la cabeza de los grandes movimientos huelguísticos de marzo y junio del año anterior, fue ejecutado. Significativamente, en la comunicación oficial de este hecho no se caracterizaba a Barceló como criminal sino como «jefe de la Asociación de Hiladores».

Culminando sus maniobras para aniquilar los sindicatos obreros, el capitán general los prohibió y anuló los contratos colectivos en su bando de 21 de julio de 1855. Ante este ataque frontal, el 2 de julio siguiente la confederación obrera ordenó la primera huelga general que tuvo lugar en España. En Barcelona y toda su comarca, la huelga se llevó a cabo rigurosamente y duró cerca de diez días. Grandes manifestaciones recorrieron varias poblaciones al grito de «¡asociación o muerte!» El dirigente patronal Sol y Padrís fue asesinado y varios fabricantes sufrieron atentados. Sin embargo, una vez agotadas las posibilidades de resistencia, los obreros aceptaron las promesas de una legislación que regularía las relaciones laborales y el derecho de asociación y depusieron su actitud.

El proyecto de la ley preparado al efecto, para cuya elaboración informaron ante las Cortes los dirigentes obreros J. Alsina y J. Molar, resultó poco satisfactorio y no se llevó a la práctica. Mientras tanto las comisiones militares, dirigidas por el coronel Rabell, efectuaban una durísima represión. Centenares de obreros fueron encarcelados, deportados a las colonias o desterrados.

Ante ellos las formas tradicionales de lucha económica resultaban totalmente desfasadas. La única respuesta que formularon fue la presentación a las Cortes de una solicitud de libertad de asociación. La distribución de las firmas que la avalaban refleja fielmente la precariedad de la industrialización y la soledad de los obreros catalanes en su combate: 22.000 correspondían a ellos (a pesar de hallarse en estado de sitio), 4.500 a los de Sevilla, 1.200 a los de Alcoy y menos de 5.000 a los de todo el resto de España.

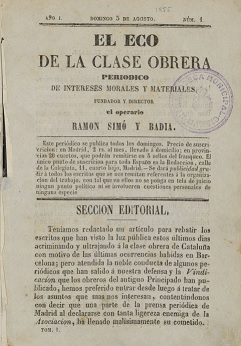

Cuantas iniciativas tomaron los sindicatos catalanes para extender y generalizar su lucha fracasaron. El tipógrafo Ramón Simó y Badía se instaló en Madrid y fundó con este fin el primer periódico obrero, El Eco de la Clase Obrera. Pero tratar de cohesionar al proletariado español era un esfuerzo vano. Solo en Alcoy, donde un núcleo industrial tradicional había logrado adaptarse y subsistir, se produjeron acciones del mismo tipo de las de Cataluña, como lo prueba la huelga que se produjo en las fábricas textiles en marzo de 1856. En el resto del país, incluso donde había grupos organizados se partía de una situación de tipo artesanal que planteaba una problemática muy diferente. La manifestación de solidaridad que dirigieron los obreros sevillanos a los catalanes permite, por ejemplo, comprobarlo. La gran mayoría de los 35 firmantes representaba a oficios de naturaleza bien poco moderna: herradores, chocolateros, alfareros, guarnicioneros, barberos, etcétera.

La movilización obrera en Cataluña se prolongó en las jornadas revolucionarias de julio de 1856, en las que se trató de impedir la caída del gobierno progresista, que había dirigido la represión en los dos años anteriores, y la subida al poder de los grupos más reaccionarios. Durante ellas Rabell y los siete oficiales que le acompañaban fueron asesinados y sus cuerpos arrastrados por las calles. La cabeza del siniestro coronel fue paseada en triunfo por la ciudad y finalmente quemada.

Con la subida al poder de los moderados, los sindicatos sufrieron renovadas y más duras persecuciones y tuvieron que ocultarse de nuevo en la clandestinidad. Sin embargo, la experiencia del movimiento obrero en el bienio de 1854 a 1856 no fue pequeña. Se vieron muy claramente los límites de la tolerancia de la burguesía liberal y, sobre todo, la ineficacia de las luchas impulsadas por objetivos puramente económicos. Se llegó también a la evidencia de que era preciso alcanzar la esfera del poder y para ello participar activa y colectivamente en la política.

En los años siguientes el movimiento obrero se adhirió a las filas del republicanismo socializante, de raíz pequeño-burguesa, tras sus dirigentes más radicales o sus protagonistas más insistentes del cooperativismo. Aún tardaría años en plantearse la necesidad de elaborar una línea política propia y en poder captar en toda su amplitud la advertencia que les dirigiera en 1841 el socialista Joaquín Abreu:

«No es en el presente orden social, donde ha de encontrar satisfacción a vuestros infortunios […], no pidáis satisfacción de vuestro derecho al régimen que se halla incapacitado de concederlo».

Las revueltas agrarias andaluzas

La disolución de los señoríos y los abusos a que dio lugar, así como las sucesivas medidas legislativas que dispusieron la desamortización de los bienes comunales, de la nobleza y del clero, durante la primera mitad del siglo XIX, tuvieron como resultado el despojo de la gran mayoría de los campesinos. Muchos de ellos eran antes colonos, verdaderos condueños de la tierra, pero todas las medidas de los gobiernos liberales redundaron en su perjuicio y en el deterioro de su condición por el endurecimiento de los arrendatarios que practicó la nueva burguesía propietaria de las tierras. Mientras en muchas regiones los campesinos, pequeños propietarios y arrendatarios reaccionaron contra la desamortización constituyéndose en la base social de los movimientos de lucha contra el liberalismo y en favor de la restauración del Antiguo Régimen, en Andalucía la diferente distribución de la propiedad agraria determinó que los efectos de la desamortización fueran muy diferentes y que desembocaran en la proletarización masiva del campesinado. En vez de combatir al liberalismo, su reacción fue exigir su radicalización. En vez de rechazar la desamortización, su reacción fue de protesta por la forma en que se había efectuado y de exigir un nuevo y más amplio reparto de tierras, para que les alcanzaran sus beneficios. El hecho de que se hubiese formado una estratificación social esencialmente distinta a la del resto de España traía aparejada una forma diferente de la lucha de clases en el campo andaluz.

Desde 1837, año de la desamortización decretada por el gobierno progresista de Mendizábal, una ola de manifestaciones y ocupaciones ilegales de tierras agitó los pueblos y los campos de Andalucía. Durante la regencia de Espartero, que amplió la desamortización, y después de ella menudearon también los repartos y ocupaciones de tierras. Al mismo tiempo se produjeron, por primera vez, acciones terroristas: incendios de cosechas y matanzas de ganado. La protesta campesina se tradujo asimismo en el recrudecimiento del bandolerismo. Probablemente este tipo de acciones de protesta tenía menos de revuelta primitiva de lo que se ha querido suponer y mucho más de táctica de lucha contra los nuevos propietarios de la tierra, habida cuenta de la dificultad de utilizar el recurso de la huelga en un contexto de acusado paro estacional y de exceso de población.

Las nuevas medidas desamortizadoras de Madoz, durante el bienio progresista, dejaron prácticamente la totalidad de las tierras andaluzas en manos de la propiedad privada. Las esperanzas de un reparto de tierras dirigido por los gobiernos liberales en beneficio de los jornaleros y de los campesinos más pobres estaban ya totalmente agotadas. Desde entonces el proletariado agrario andaluz, al igual que el industrial catalán, debió identificar la consecución de sus reivindicaciones con el triunfo del radicalismo republicano, el cual tenía un programa vagamente socialista. La clandestinidad en que el partido republicano se tuvo que refugiar y su funcionamiento en forma de sociedad secreta, tras el hundimiento del bienio progresista, contribuyó a hacer posible la disociación entre las aspiraciones de la base popular campesina andaluza al reparto de tierras y los propósitos de sus dirigentes, limitados a la lucha por una democracia formal.

Las insurrecciones agrarias andaluzas de los años siguientes al bienio progresista muestran claramente la contradicción que las atenazaba luchando contra la burguesía agraria y una dirección revolucionaria empeñada en proclamar su respeto a la propiedad privada como garantía de sus únicas y respetables metas de democracia y legalidad.

En julio de 1857 el dirigente republicano Sixto Cámara organizó un amplio levantamiento que tenía ramificaciones en Málaga, Sevilla y Jaén. Una partida compuesta, al parecer, por artesanos y obreros de Sevilla recorrió varios pueblos para hacerlos plegar a la insurrección. Sin embargo los movimientos de los campesinos insurrectos se efectuaron en una dirección imprevista: asalto e incendio de un cuartel de la guardia civil e incendios de archivos municipales y notariales. Allí mismo terminaron los planes insurreccionales de los republicanos y el propio Cámara negaría tener la menor relación con el levantamiento. Pero el gobierno del general Narváez no dudó en dictar y ejecutar más de un centenar de condenas a muerte.

Un curso relativamente semejante tuvo la insurrección de Loja. En esta población andaluza tenía su centro una sociedad secreta de carácter carbonario, forma de clandestinidad que había adoptado el partido republicano, que tenía muchos millares de afiliados en las provincias de Málaga, Granada y Jaén. Uno de sus principales dirigentes, Pérez del Alamo, levantó una partida el 28 de junio de 1861, se apoderó del pueblo de lznájar y trató de proclamar la república. Los campesinos creyeron llegada la hora del reparto de tierras y se sumaron masivamente a las filas de la partida. Al día siguiente el ejército revolucionario, ya con 6.000 hombres, tomó Loja. El El ejército siguió creciendo hasta contar con 10.000 individuos armados y otros tantos sin armas. Finalmente, Pérez del Alamo, sin dejar de proclamar su respeto a la propiedad y al orden, esperó durante varios días en Loja hasta que se presentaron las tropas del gobierno. Ordenó entonces la disolución de su ejército y huyó. La represión fue también durísima en este caso.

La confluencia simultánea del movimiento obrero industrial de Cataluña y del movimiento agrario de Andalucía, en el seno del republicanismo y en posición subalterna en él, respecto de los intereses de otras clases, representaría sin embargo el preludio de una alianza entre las dos fuerzas. Esta alianza iba a tener una importancia decisiva en las décadas posteriores.

La introducción de las ideas socialistas

Durante la tercera década del siglo XIX, y a remolque de los grupos más avanzados de la burguesía, se formaron varias sociedades secretas de carácter revolucionario, que alcanzaron una gran extensión, sobre todo en Valencia y Cataluña. Algunas de ellas, como la de los comuneros y, especialmente la de los carbonarios, tenían como objetivo un vago igualitarismo. Según afirmaba en 1847 Vicente Boix, republicano valenciano hostil a las sociedades secretas, los principios del carbonarismo «pudieran servir de base a las doctrinas de los actuales comunistas y fourieristas, aunque en mayor escala».

A partir de 1835 comenzaron a difundirse en España las ideas socialistas de los primeros teóricos franceses. Durante unos años, 1835-1837, un grupo barcelonés vinculado al partido progresista dio a conocer algunas de las ideas de Saint-Simon (Andrés de Fontcuberta, Francisco Raull), Mazzini (Pedro Mata) y Lamennais, iniciador del pensamiento social-católico (Antonio Ribot y Fontseré), sin que se alcanzara una mayor continuidad. Pero la visión de Lamennais se prolongaría influyendo muy interesantemente en diversos núcleos radicales y republicanos que capitaneaba Abdón Terrada y que tuvieron cierto eco en el primer sindicalismo barcelonés. Su doctrina, bastante difundida durante la regencia de Espartero, aspiraba a un cierto igualitarismo que debía obtenerse a través de la difusión de la propiedad privada, una vez establecido un régimen democrático.

Algunos miembros de estos grupos se aproximaron más tarde al pensamiento de Cabet, utopista, autor de la lcaria. Entre ellos el propio Terradas, que fue por ello procesado en Francia junto con A. Gouhenant, en agosto de 1843, acusado de conspiración comunista durante una de sus muchas épocas de exilio. Los cabetianos españoles se organizaron más tarde, en 1847. Narciso Monturiol, Juan Rovira, Pedro Montaldo, José Anselmo Clavé y otros publicaron, desde entonces, traducciones de las principales obras de Cabet y varios periódicos destinados a propagar el comunismo absoluto y el pacifismo militante que preconizaba. El grupo consiguió una amplia adhesión entre el proletariado barcelonés e incluso entre algunos dirigentes republicanos, como Víctor Pruneda de Aragón y Jaime Ample en Valencia. Pero mientras algunos rechazaban los aspectos propiamente utópicos de las doctrinas cabetianas, como Terradas, otros colaboraron incluso en el intento de forjar una comunidad icariana en América (Rovira, Ignacio Montaldo). Clavé, por su parte, se consagró a la formación de coros obreros (los primeros fueron «La Aurora» en 1845 y «La Fraternidad» en 1850), sociedades de «moralización» del proletariado, de resistencia y apoyo mutuo a la vez, que brindaron un refugio al sindicalismo en épocas de forzosa clandestinidad. Tras el fracaso de la experiencia en los Estados Unidos, el grupo cabetiano se integró en el partido republicano, al que aportó una cierta coloración socialista. Sin embargo, este paso representó un decidido cambio de actitud, como afirmaba de manera meridiana su dirigente Monturiol en 1854 «O el liberalismo o el Comunismo. Nosotros creemos que la presente época pertenece al Liberalismo».

Mucha trascendencia tuvo también la difusión del fourierismo a partir del grupo propagandista que formó en Cádiz Joaquín Abreu, ex diputado radical («exaltado») y emigrado a Francia durante la segunda época de gobierno absolutista de Fernando VII. Varios de sus seguidores difundieron el pensamiento de Fourier en España (Faustino Alonso, Pedro Luis Huarte) y en México (Sotero Prieto), mientras que otros intentaron varias veces llevar a la práctica la idea de formar una comunidad falansteriana (Manuel Sagrario de Beloy). Después de 1868 aún existían en Cádiz fourieristas con medios y disposición para intentar el ensayo como Pedro Juan Osts y Ramón de Cala.

Abreu, que utilizó en ocasiones el seudónimo de Proletario, se situó junto al movimiento obrero, anunciándole la necesidad de combatir por un orden social nuevo, y al campesino, apoyando sus exigencias de reparto de tierras. Su actitud ante la ideología de la burguesía fue de clara comprensión y de una decidida denuncia: «Nótese que el liberalismo en todos sus colores, aquel que proclama libertad, igualdad legal, justicia y otras voces cuyo sentido dilata el corazón, es el mismo que de hecho se halla convertido en agente de la clase privilegiada; para ésta el provecho, para aquél obrero o campesino las palabras».

Fernando Garrido, también discípulo de Abreu, formó un grupo bastante amplio en Madrid, a partir de 1847, en el que se encontraban Francisco Javier de Moya, Sixto Cámara y José Orda; se dedicaron a difundir el pensamiento de Fourier. Después del fracaso de la revolución de 1848 todos ellos evolucionaron hacia posturas más propias del radicalismo republicano y, de hecho, se convirtieron en los principales dirigentes del ala más avanzada de este partido. Sucedía que, como los cabetianos catalanes, habían adoptado las doctrinas socialistas formuladas media centuria antes y que, a nivel de propuestas y soluciones concretas, habían sido sobrepasados por la nueva problemática de la sociedad industrial capitalista.

Mayor profundidad en sus análisis muestra, sin duda, la abundante obra de Ramón de la Sagra, científico de compleja formación intelectual, influido por el pensamiento socializante de Louis Blanc. Su crítica a la anarquía social introducida por el capitalismo, derivada de una observación directa y atenta de las más adelantadas naciones industriales, tendría solo una influencia muy relativa en el país. A ella hay que atribuir en parte, sin embargo, la incansable actividad obrerista-paternalista de Antonio Ignacio Cervera, que fue el primero en preconizar, aunque desde una órbita humanitarista y filantrópica, una organización única para el proletariado español. Cervera colaboró después estrechamente con los grupos radicales y socializantes surgidos del fourierismo en Madrid.

Pero el más importante de todos, en el terreno de la acción, fue Francisco Pi y Margall. Seguidor de Proudhon, del que tradujo y difundió varias obras, su pensamiento social tenía como idea central una concepción pactista de las relaciones entre las clases sociales, que creía, podría superar las contradicciones de la lucha de clases y armonizar el conjunto social. La extensión de la propiedad privada, tras el establecimiento de una república democrática, conseguiría progresivamente una relativa nivelación de la sociedad. Su doctrina y su figura presidirían la vida política española años más tarde.

_______________

Bibliografía

Díaz del Moral, Juan, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Madrid, Ed. Alianza, 1967.

Elorza, Antonio, Socialismo utópico español. Madrid, Ed. Alianza, 1970.

lzard, Miguel, La revolución industrial en España. Expansión de la industria algodonera catalana, 1832-1861. Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, 1969 (ciclostilado).

Izard, Miguel, Revolució industrial i obrerisme. Les «Tres classes de vapor» a Cataluya. Barcelona, Ed. Ariel, 1970 .

Lida, Clara E., Anarquismo y revolución en la España del XIX. Madrid, Ed. Siglo XXI, 1972.

Martí, Casimiro, Orígenes del anarquismo en Barcelona. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1969.

Reventós, Manuel, Els moviments socials a Barcelona durant el segle XIX. Barcelona, Ed. La Revista, 1925.

Sánchez-Albornoz, Nicolás, España hace un siglo: una economía dual. Barcelona, Ed. Península, 1968.

Termes, Josep, Anarquismo y sindicalismo en España. La primera Internacional, 1864-1881, Barcelona, Ed. Ariel, 1972.

Tuñón de Lara, M., El movimiento obrero en la historia de España. Madrid, Ed. Taurus, 1972.

Vicens Vives, J., Cataluña en el siglo XIX, Madrid, Ed. Rialp, 1961.

Vilar, Pierre, Historia de España, París, Ed. Librería Española, 1963.

Zavala, Iris M., Masones, comuneros y carbonarios. Madrid, Ed. Siglo XXI, 1971.

Un pasquín de una revuelta urbana del siglo XVIII

Nos, la Caridad y Celo Público de esta ciudad, mandamos a cualesquiera personas aficionadas a sostener los derechos, prerrogativas, preeminencias que por el derecho civil y de gentes, público y privado nos competen, contra los crueles enemigos que atesoran los bienes de los pobres representantes en Cristo.

Que por cuanto, sin embargo de haber fijado tres carteles amonestando fraternalmente al intendente y sus conjuntas personas, y no habiéndose experimentado alivio alguno, si antes bien prosiguen en sus depravados ánimas. Por tanto, otra vez:

Mandamos a todas las dichas personas que, si desde el día de la fecha del primer cartel hasta el día ocho del presente mes no se experimenta patentemente el bien público que tanto deseamos, estén prevenidos con lo necesario, y, a la seña que se tiene comunicada, concurran al puesto destinado, para ejecutar las extorsiones y hostilidades que en tales casos nos son permitidas. Y para que conste y no se alegue ignorancia, lo mandamos fijar en los puestos acostumbrados, firmado de nuestra mano, y refrendado de nuestro infrascripto secretario. En Zaragoza, a 4 de abril de 1766. Nos la Caridad y Celo Público. Por su mandato, el Juicio Cristiano y Político, secretario.

(Tomás Sebastián y Latre, Relación individual y verídica del suceso acontecido en la ciudad de Zaragoza el día 6 de abril de 1766. Zaragoza, 1766, pp. 15-16.)

* * *

La primera huelga general y las reivindicaciones obreras

[…] Muchísimos son los fabricantes del Principado que, alentados por los últimos bandos del capitán general, y despreciando anteriores convenios, han despedido a sus trabajadores enviándoles a pedir limosna.

El guante, arrojado por los amos, quieren recogerlos de una vez los trabajadores, y por lo mismo, pacíficamente dejarán las cuadras y talleres hasta que se les haga completa justicia, dando de esta manera una prueba del espíritu de fraternidad que les anima.

[…] A los trabajadores no les mueven otros fines que la libre asociación para impedir que, como ha sucedido, se apodere la autoridad de los caudales que tenían para socorrerse mutuamente; quieren también fijar de un modo estable las horas de trabajo, y que se constituya un gran jurado de amos y obreros que arregle buenamente las discordias que entre ellos se susciten […].

(Proclama de la «Junta Central de Directores de la Clase Obrera» de Barcelona, 3 de julio de 1855.)

* * *

Los sindicatos obreros y la política

En el breve plazo de unos meses -y en ello reside la importancia del bienio progresista para el movimiento obrero español-, el proletariado superó su confianza en la lucha económica y se decidió a intervenir colectivamente en la esfera de la política:

Desde el año 1840 hasta el presente han tenido lugar muchos acontecimientos políticos y revoluciones sangrientas; en ninguna han tomado parte las sociedades. Ni la han tomado, ni la tomarán, porque saben que el día en que mezclasen en política sería el de su muerte; y los obreros las apreciamos demasiado para desear que busquen su sepulcro en la política. La cuestión es de trabajo, y el que quiera mezclarse en la política puede formar sus sociedades aparte.